□ 田震 赵阳 穆海宁

2023年教师节前夕,习近平总书记致信全国优秀教师代表,提出中国特有的教育家精神。“心有大我、至诚报国的理想信念,言为士则、行为世范的道德情操,启智润心、因材施教的育人智慧,勤学笃行、求是创新的躬耕态度,乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心,胸怀天下、以文化人的弘道追求”,凝聚着对教师群体的殷切期望,为造就支撑教育强国的高素质教师队伍指明了努力方向。

三尺讲台系国运,一生秉烛铸民魂。近年来,港城教育在“教育家精神”的引领下,持续迸发蓬勃活力,一支高素质专业化的教师队伍,正日益成为驱动港城教育高质量发展的核心力量。

沿着港城大地上的文教脉络上溯,从孔子登高望海的故事,到凌廷堪、江恒源、刘百川、张謇、章沦清、朱智贤、董淮、郇华民……一个个闪亮的名字书写了弦歌不辍、薪火相传的教育篇章。

然而,不管是学生、老师还是家长,总会时常讲起我们身边的具有“教育家精神”的老师,他们可亲、可近、可学,他们在我们成长的记忆里,在我们成材的道路上闪烁着“好教师”的光辉。让我们从港城的“教育家”身上,获得面向未来的启迪。

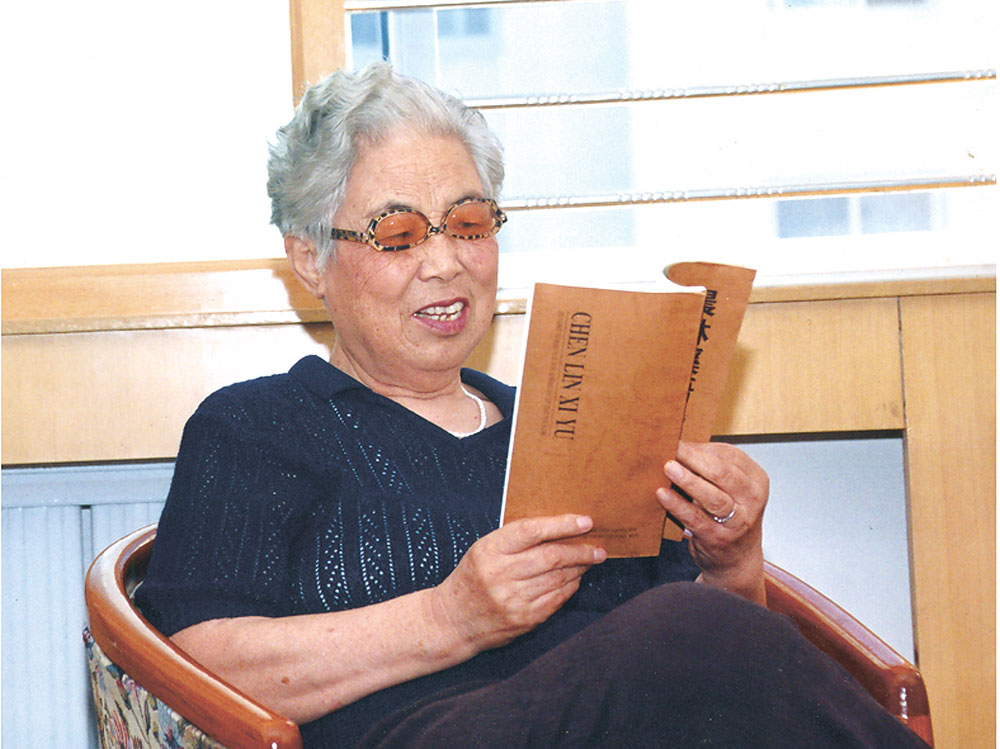

王淑兰

“六瓣花”的育人智慧

■人物简介

王淑兰,1930年11月生,山东省龙口市人,毕业于北京市佑贞中学。1954年参加教育工作,1958年调入连云港市解放路小学。1979年加入中国共产党,任小学低年级班主任30余年,多次被评为区优秀共产党员。1978年10月被评为江苏省首批小学语文特级教师,1988年取得中学高级教师任职资格。1980年被评为市劳动模范,1982年被评为省劳动模范,1983年被评为全国优秀班主任,同年被评为全国“三八”红旗手,是江苏省第五届、第六届人民代表大会代表。1993年退休。

■教育故事

“六瓣花”是王淑兰老师的宝贝,这宝贝影响了几代人,其中既有学生,也有老师,它折射着王老师的育人智慧。

“六瓣花”既是王老师“生字开花”“组词造句”的教具,又是她对学生进行奖励的奖品。她在金黄的花蕊上写着一个生字,周围的花瓣上分别是生字组成的词语、句子。哪个孩子组词多、句子说得好,就可以得到王老师准备好的“六瓣花”的奖励。

这种既快乐又激发学生积极思考,还有机会获得奖励的学习方式,让孩子们兴趣盎然,“六瓣花”成为孩子们在课堂上的期待,更成为他们珍藏的记忆。

王淑兰老师还有两样宝贝,在她的课堂上同样熠熠生辉。

一个“宝贝”是“布袋子”。这个布袋子里装满了王老师亲手做的教具,课堂上,王老师就像变魔术一样一件一件地呈现出来。孩子们惊讶地瞪大眼睛,在趣味中获取知识。

另一个“宝贝”是“葫芦串”。当学生掌握了生字的“音形义”后,便让学生进行“字—词—句—段”训练。这样的语言训练就如同“葫芦串”一样,用字串成词,用词串成句,用句串成段,让识字教学始终保语言的整体性。

正是因为王老师的智慧,她的课堂成了孩子们语言训练的乐园,是孩子们思维火花迸发的天地。

王老师说:“要让孩子们学得快乐,教师就要多一份辛苦。”

“儿童语文”是王老师教育思想的集中体现。她认为低年级语文教学要体现“趣”字,教学要贴近儿童的生活。

她深谙语文学习的规律,注重语文学习的人文性、综合性与实践性。她的语文针对孩子的身心特点,努力营造生动有趣、活泼快乐的课堂,孩子们“玩中学”“学中玩”。字、词、句、段的教学从不局限在书本,而是引领孩子们在生活中学习应用。

育人智慧源自对孩子的爱,对教师职业的爱,对党的教育事业的爱。

王老师说:“要教育好孩子,首先要爱孩子。爱是进行思想教育的感情基础,爱是打开孩子们心灵之窗的金钥匙。”

“爱”是王淑兰老师教育思想的精髓,“没有感动不了的孩子,而是看你爱不爱孩子。”王老师和孩子们在一起,脸上总是漾着灿烂的笑意,让孩子们感到温暖。她将每一位孩子都视如掌上明珠,特别是那些学习有困难的孩子,王老师总是用亲切的话语、温柔的轻抚去鼓励他们,让他们爱学、会学,体验到成功的快乐。师爱无痕,不留痕迹的爱才是最博大的爱。

王淑兰老师不单单爱孩子,她还爱学校里的老师们。在王老师的精心指导与培养下,解放路小学一代代名师脱颖而出。青年教师们在王老师身上感受着她对事业的爱,对孩子的爱,对课堂的爱。她亲自将一张张拼音卡片写好送到青年教师的手中,她亲手教青年教师修改教案,帮助他们对课堂精雕细琢……

王老师说:“教育需要有忘我的精神,只有不断提高自身素养,全心全意为孩子的终身着想,才能实现我们教育人的共同理想。”

■今日影响

解放路小学教育集团党总支书记华雪珍表示,今年王淑兰老师已经95岁了,但她一直关注着学校的发展。今天,老师们讲起她的故事,依然内心充满感动,洋溢着教师职业的荣光。

华雪珍表示:“解放路小学凝练了王淑兰老师的教育精神,引导青年教师向她学习,始终坚守儿童立场,秉持‘对学生充满仁爱之心’的原则,呵护童乐时光,提升童乐视角,使教书育人和启智润心的过程彰显出母爱般的关照。”

多年来,解放路小学将弘扬教育家精神,融入学校及教师的日常教育教学工作中。学校以“童乐教育,同乐成长”为弘扬教育家精神的校本践行路径,致力于引领教师群体像教育家那样做好儿童的“大先生”。在启智润心、因材施教中塑造“童”之灵魂,夯实“乐”之底色,潜心护航儿童体验生命成长之乐、舒展之乐,并自觉升华教育使命、教育格局与教育智慧。

正是在王淑兰这样好老师的感召下,通过一代代老师的接续努力,解放路小学先后获全国文明校园、全国优秀传统文化基地校、省优秀教育先进集体等近百项省级以上表彰,童乐优师团队获江苏省“四有”好教师重点培育团队称号,培养了百十余名省市教学名师、苏教名家、特级教师、港城名师、骨干教师,省市“333”“521”工程高层次人才。2018年,学校应邀参展教育部与北师大联合主办的中国教育创新成果公益博览会。

汪玉芸

“思维训练”中的求是创新

■人物简介

汪玉芸,1940年12月出生,徐州沛县人。1959年被海州师范学校评为“优秀毕业生”,同年进入师专二附小,多年来从事小学数学教学与教科研工作。她曾任该校党支部书记、校长,2000年退休。她先后荣获省双十佳新女性、省名校长、省小学优秀校长、市劳动模范等多项荣誉称号,并担任市数学教育学会理事长。

■教育故事

“用硬实力掌控课堂,硬实力就是教育基本功,要激励兴趣、培养习惯、讲究方法、提升能力。”昨天下午,在师专二附小举行的第41个教师节庆祝大会上,85岁高龄的退休校长汪玉芸面对一众年轻老师,分享了自己的教育教学经验,并表达了对教育事业不变的深情与期待。

汪玉芸从踏上讲台的第一天起,她就意识到:教学不是简单的知识传授,而是思维与行动相互交融的创造性活动。她常说:“教师要爱学生,学生才会爱你。学生喜欢你,才会喜欢你的课。”这句朴实的话语,道出了她教育理念的情感基础。

从教41年,她长期致力于小学数学课程的改革与创新,率先树立“以人为本”的教学理念,推动数学教学由“苦学”转向“乐学”。她逐步形成了“着眼能力培养,重视思维训练,善于激发兴趣”的教学特色。她反对填鸭式教学,创造性地采取应用题教学、快乐教学等方法,将抽象的数学知识转化为学生喜闻乐见的生活情境。她常说:“要蹲下来和学生平视,牵着孩子的手向前走。”

在她的课堂上,总能听到这样的鼓励:“你真棒!”“你的思路很独特!”“掌声鼓励!”这些温暖的话语如春风化雨,滋润着孩子们的心田。

在任教期间,汪玉芸的小学数学课教学质量在全市享有盛誉。她对小学数学教材和教学流程极为熟悉,无论哪个年级、哪节课程,她都能信手拈来、现场讲授,条理清晰、深入浅出,深受学生喜爱和同行推崇。汪玉芸还特别注重培养学生的数学思维。她认为,思维训练是数学教学的核心。

在长期实践中,她总结出“问题引领—实践探究—反思提升”的教学模式,让学生在做中学、在思中悟。她撰写的《思维训练报告》荣获市科研成果二等奖,这项研究不仅提高了教学质量,更培养了一大批善于思考、勇于创新的学生。

汪玉芸还格外重视青年教师的培养。她经常深入课堂听课,课后及时、细致地给予反馈,点出教学中的亮点与不足,并提醒青年教师应在课堂中注重培养学生的数学思维和解决问题的能力。1995年,由她指导的三位青年教师参加全市教学基本功大赛,均获一等奖,充分体现她“传帮带”的显著成效。

在昨天的庆祝大会上,汪玉芸动情地说:“教师必须爱岗敬业,要不断学习、钻研、创新,要努力成为师德模范、科研先锋、育人楷模。”

■今日影响

师专二附小党总支书记胡芸表示,学校课改基因深植于朱智贤先生“儿童心理是在活动中形成和发展”的教育思想。汪玉芸校长作为数学思维训练的代表人物,将数学学科特性与儿童发展理念深度融合,注重在课堂上创新——通过数学实验、生活化探究等任务,让学生在动手操作和思维碰撞中启迪智慧,使数学思维训练从“知识传授”升华为“素养培育”,焕发“思维训练”传统的实践生命力。

面对新时代教育需求,学校传承汪玉芸等智贤学者的育人智慧,推动课改向纵深发展,探索从“学科育人”走向“课程融通育人”,将AI技术融入建模教学,开发跨学科思维课程,让传统思维训练与信息化、跨学科理念融合。这一举措助力学校先后获全国文明校园、全国教育信息化创新应用“先锋学校”、省“十四五”科学教育综合示范学校、省教育系统关心下一代工作先进集体等近百项省级以上表彰,智贤教师团队获江苏省“四有”好教师重点培育团队称号,培养了15位江苏省特级教师、百十余位省市教学名师、港城名师、省市“333”“521”高层次人才、骨干教师。

柏纪荣

“爱心妈妈”的仁爱之心

■人物简介

柏纪荣,1964年1月出生,江苏连云港人,1986年8月毕业于连云港海州师范学校,同年8月起投身教育事业,先后在黑林镇大树小学、吴山小学、黑林中心小学任教,2024年退休。曾获全国模范教师、中国好人、江苏最美教师称号,入选江苏省第十六批特级教师,其领衔的“柏纪荣尚爱工作室”被评为江苏省教科系统“示范性劳模和工匠人才创新工作室”。

■教育故事

1986年,柏纪荣初到大树小学时,学校里是没有围墙的教室、摇摇欲坠的门窗、由破仓库改成的宿舍。学校连食堂都没有,吃饭都成了难题。然而,当她看到孩子们那兴奋又充满期待的目光时,内心被深深触动,毅然决然地选择留下。在她眼中,这些孩子就是未来的希望,哪怕条件再艰苦,也不能阻挡她教育的脚步。

20世纪90年代,同为教师的丈夫和亲戚南下创业,写信劝她带着孩子一起到深圳发展。但柏纪荣心里放不下学校里那些留守儿童,他们长期缺少关怀,心灵脆弱。于是,她放弃了更好的物质生活,和老师们成立了“爱心妈妈”团队,为留守儿童填补缺失的温暖。她们长期照顾脑瘫儿童、白血病患儿和留守儿童,累计资助600多名学生。这个团队不断壮大,目前已有40余个教师家庭、近百名教师成为留守儿童的“爱心妈妈”,给孩子们带来了母亲般的关爱与呵护。

“我愿做一支彩笔,为山村的孩子描绘美好未来;我愿做一只渡船,把山里娃送向文化理想的彼岸。”凭着这一信念,在山乡的三尺讲台上,柏纪荣一站就是38年。

柏纪荣认为,有爱的教师眼中没有所谓的差生,应在平等的基础上善待每一个学生,不管学生聪明程度高低、学习成绩优劣,都倾注同样的爱,并把教好每一个学生当作自己的天职。她的这种教育理念,激发了学生的学习热情和自信心。

2017年,柏纪荣成立“尚爱工作室”,26名心系乡村的教师陆续加入。工作室着眼于尚爱教育理念,打造尚爱文化、尚爱榜样、尚爱活动、尚爱课程等,引导师生崇善尚爱。在她的带领下,工作室主持多项省、市规划课题,发表教育教学文章30余篇。工作室成员中1人被评为感动江苏教育人物,2人被评为港城名师,2人被评为市教学名师,4人被评为赣榆区名师。通过工作室的平台,柏纪荣将自己的教育理念和教学经验传递给年轻教师,形成了良好的“青蓝对话”氛围。年轻教师,从她的经历中汲取力量,明白了教育不仅仅是传授知识,更是用爱去点燃学生心中的希望之火。

2016年,柏纪荣被省委宣传部和省教育厅列为省重大学习典型,《山区里的柏妈妈》走进江苏电视台。2018年,柏纪荣被聘为省劳模和工匠人才报告团成员,为全省师生做巡讲报告近百场,在师生中形成了积极的影响,以她为原型的大型现代京剧《大树成荫》作为全国优秀现实剧目在江苏各地巡演,引起强烈反响。

■今日影响

柏纪荣老师的“尚爱工作室”的模式,为本地教育提供了宽阔的思路和方向。学校通过开展各种尚爱活动和课程,打造具有特色的校园文化,培养学生的爱心和社会责任感。

黑林中心小学校长王海涛说:“柏纪荣老师用38年的教育生涯,书写了一曲乐教爱生、甘于奉献的赞歌。她的‘仁爱之心’正是教育家精神的具体体现,这不仅影响着身边的师生,更为本地教育事业的发展树立了光辉的榜样,激励着更多的教育工作者在教育的道路上不忘初心,砥砺前行。”

“以教育家精神铸魂强师,共绘教育强国建设新篇章。”今天,动人的教育故事,正在港城各级各类学校上演。

在今年5月16日,全市教育大会上,我市发布的《尊师惠师十条措施》《连云港市中小学管理者核心教育领导力提升“581+”计划实施方案》等文件,对港城打造新时代高素质专业化教师队伍作出系统部署,为教育强市建设提供坚实支撑。

截至目前,我市有2人入选国家级教学名师,3人跻身全国名师名校长培养计划,7人成为“人民教育家”培养对象,20人入选省“苏教名家”,44人获评省“教学名师”,特级教师达248人,正高级教师256人(其中二级正高2人)。我市中小学教师队伍高层次人才数量超越教育现代化指标,高层次人才培养水平比肩苏南,构建了科学合理的高层次人才培养机制。

在我们身边,彰显“教育家精神”的教师越来越多,广大教师在可感可及、可学可鉴的教育家精神浸润中,以德养身、以德立学、以德施教,争做“人师”“经师”相统一的“大先生”,奋力书写“为党育人、为国育才”的时代答卷。

总值班: 曹银生 编辑: 梁红燕

来源: 连云港发布