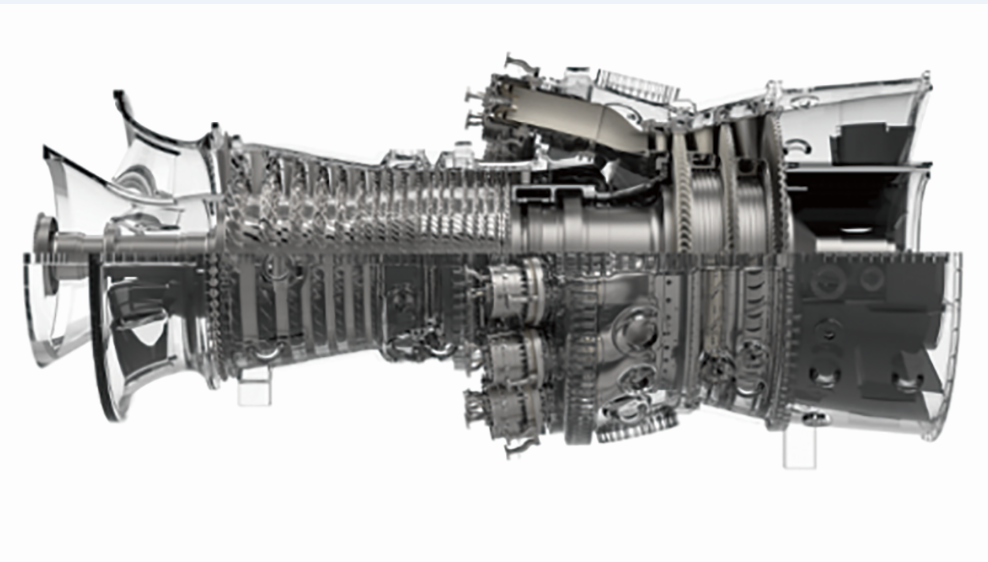

(周莹 连科)中复神鹰成功研发T1100碳纤维,为中国大飞机实现材料国产化奠定了基础;连云港籍的国内首艘7000吨级深远海绿色智能技术试验船顺利海试,为我国深远海领域绿色技术开发打造了又一座试验平台;位于连云港经济技术开发区的国家大科学装置——高效低碳燃气轮机试验装置正蓄势待发,将为中国“引擎”提供开放实验平台……

“十四五”以来,我市主动写好科技创新和产业创新深度融合“大文章”,强力推进科技创新体系建设,加快建设创新连云港,因地制宜发展新质生产力。全社会研发投入强度再创新高,全市科技创新能力实现整体性跃升。

数据显示:连云港位列国家创新型城市第52位,较2023年提升13位,进位幅度全省第一。

如今,科技创新这个“关键变量”,正在港城转化为高质量发展的“最大增量”。

创新能力全面提升

港城医药军团雄踞中国医药创新头部团队;全球三根高性能纤维材料港城都可制造;全球硅材料指数拥有“东海指数”……面对新一轮科技革命和产业变革,连云港扬长补短、夯实创新策源力底座,实现区域科技创新日新月异。

在大科学时代的科技创新,“单打独斗”“包打天下”行不通。“十四五”期间,连云港充分发挥企业为主体的企业创新优势,汇聚全球高校科研院所和人才优势,以“市场配置资源”的效率优势,为科技创新、产业创新提供动能。

平台的建设,推动了一项项关键核心技术实现“从0到1,从1到10再到100”的突破——

卫星化学的高碳α-烯烃催化制聚乙烯弹性体(POE)工艺采用高活性催化工艺,经中国石化联合会专家组认定达到国际先进水平。该工艺应用于光伏产业和新能源汽车领域,可降低原材料进口依赖;

中复神鹰研发的T1100碳纤维,打破了国际巨头的技术垄断,推动国产碳纤维在航空航天主承力结构件、新一代武器装备等领域的应用验证,助力国家关键材料供应链自主可控;

翰森药业实现创新海外上市,开创港城医药创新新纪元……这些里程碑式的科技成果,是港城坚持高水平科技自立自强的生动案例。

区域创新策源能力正在不断提升。国家重大科技基础设施高效低碳燃气轮机试验装置进入调试,即将验收;康缘药业全国重点实验室成功重组,重组新建3家省重点实验室;太湖实验室连云港中心海上移动实验室体系初步形成;全国首艘7000吨级深远海绿色智能技术试验船“未来”号正式交付,集聚500吨级、1500吨级等系列试验船,提升船海装备实海中试验证能力;深远海装备海上科学试验基础设施入选首批省重大科技基础设施预研培育。创成海洋领域技术创新中心。

创新能力提能升级,离不开企业创新主体的作用。在港城,企业的研发投入、研发人员、研发机构、承担科技项目、授权专利均占全市科技创新成果近7成。企业创新成果正不断涌现。

数据显示:对比2020年,高新技术企业近3年增幅位居全省前列;科技型中小企业实现翻番。科创板上市企业、省创新型领军企业、省创新联合体数量均为苏北第一。省潜在独角兽企业连续3年取得突破。

当前,科技突破与产业迭代正加速融合。为整合创新资源、提升产业竞争力,越来越多的港城龙头企业组建跨区域创新联合体,推动“高原”之上起“高峰”。

打造创新生态系统

“一有阳光就灿烂,一有雨露就发芽”——连云港的创新活力,源于持续优化的创新生态。

“补位不缺位”,是连云港在营造创新生态过程中淬炼出的宝贵经验。早期企业给资金,成长型企业给项目,龙头型企业给政策,连云港着力构建“政、产、学、研、金、介、用”七位一体的创新生态链。无论土还是洋、院还是校、“大厂”还是“小而美”,只要种下一颗种子,就有机会长成一片森林。

为了帮助医药企业尽快成长,市科技部门帮助企业申请了国家、省市各种科技计划,成就“中国医药创新看江苏,江苏医药创新看连云港”行业共识;为了帮助新材料企业找“项目”,科技部门带着企业南上北下,找科技成果,成就了中国新材料之城美誉;为了帮助中小成长型企业找资金,港城科技部门主动设立企业“白名单”。

5年来,港城步步为营,耕耘好这片创新的“黑土地”。

在科技人才引育上,更显开放与务实。我市淡化全职、户籍、社保等刚性门槛,以实绩、贡献论英雄;围绕新医药、新材料、高端装备制造等重点赛道,仅今年新获批省科技副总159名,实现县(市、区)全覆盖。

于是,我们看到连云港医药板块,构建了超万人的研发团队,人才梯队覆盖医药研发的重点领域,一批来自全球医药企业和顶级科研机构的人才在港城企业落户;于是,我们看到来自港城的工程师,将科研单位理论研究变为工程路线,实现中国高端材料破题;于是,我们看到无数的专家奔波在本职单位和港城企业,为港城注入创新因子。

在评价体系上,更以质效、贡献为导向。优化出台两轮科技政策,推动政策免申即享、应享尽享。设立专项资金保障大科学装置、太湖实验室连云港中心等重大创新平台建设;全面恢复市级科技计划引导,率先设立成果转化“揭榜挂帅”机制,在重大科研攻关项目部署上,旗帜鲜明地坚持“谁能干让谁干”的原则,以解决“卡脖子”问题为根本标尺,让企业敢于挑战创新“无人区”。并规划建设花果山科创走廊,打造市域科研飞地。

如今,无数的实验室、研究院和工程中心镶嵌在港城的创新蓝图中,让新质生产力在港城蔚然成风,让上升之力在这里汇聚成发展之力。市科技局相关负责人表示,当前,港城科技工作思路更加明确,形成了“既出成果又出人才”的新格局,不断激发创新活力。

深化体制机制创新

面对新的“成长的烦恼”,港城不断冲破体制机制的藩篱,让创新活力充分涌流。

连云港科教资源不发达,这就造成了连云港以企业创新为主体的特殊创新体制。“连云港是国内科技创新和产业创新融合发展的典范城市。”东华大学副校长、长期与港城开展产学研合作的张清华感叹道,大学教授出思路,企业出工程师,成就中国材料之城的事实。

在顶层设计上,港城率先破题解决钱的问题。

——紧扣产业实际和创新需求,出台《关于加快推进科技创新引领高质量发展若干政策》,通过“科技服务专家行”活动,服务企业近百家,推动政策免申即享、应享尽享。

——建立多元化资金投入机制。建立政企合作、省市联合、部门协同的支持基础研究机制,推动形成全社会共同支持原始创新的良好氛围。恒瑞医药与国家自然科学基金委首批共建民企创新发展联合基金,资金合计达1.32亿元。

——筑牢科技金融支撑。举办2025年连云港市科技金融深度融合对接会,推动科技领域新增专项贷款授信150亿元,同比增长23%。健全重大技术攻关风险分散机制,推进设立科技保险;推出“研发贷”,首批为9家承担市级科技计划项目企业意向授信1.3亿元。

5年来,港城为科技创新拆掉了各种无形的栅栏。

——完善重点实验室体系。恒瑞医药、正大天晴2家省重点实验室成功重组。

——提升平台服务能力。指导江苏海洋大学聚焦海洋生物资源综合利用,培育建设概念验证中心。新建市级重点实验室、概念验证中心、工程技术研究中心等平台93个,提升创新支撑力。

新目标承载新梦想,新征程充满新希望。“十五五”时期,连云港将加快建设创新连云港、因地制宜发展新质生产力,构建连云港特色现代化产业体系,推动科技创新和产业创新深度融合,有力支撑传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局,为高质量发展注入强劲动能,为科技强国建设贡献连云港力量。

总值班: 曹银生 编辑: 贾元元

来源: 连云港发布