9月26日上午,无锡崇安寺钟楼一楼展厅内,墨香与木质结构的沉韵交织。连云港籍画家成以钢站在《太行元气》画作前,向驻足观众抬手示意:“1972年在海州画的那棵松树,是我笔墨生涯的起点。”当天,“吞吐大荒·心印天地——2025(无锡)成以钢中国画展”正式开幕,60幅跨越20年创作历程的作品,在百年钟楼飞檐的映衬下,铺展开一条连接海州与无锡的艺术轨迹。

本次展览由东方文化会客厅承办,展期将持续至2025年10月26日。展品涵盖山水、人物、花鸟等多个题材,时间跨度从2005年的《长城魂》延伸至2025年新作《丝路之光 东方灵境》,系统呈现成以钢五十载从艺之路的探索与沉淀。

为何落子无锡?文化原点的双向奔赴

“选择在崇安寺钟楼办展,看中的是这里历史与当代交融的文化气场。”成以钢在开幕式答谢词中说。这位1960年生于连云港海州、祖籍苏州的画家,虽非无锡籍,却与江南文化有着天然联结。

崇安寺作为无锡城市原点,始建于东晋兴宁二年,距今已有1600多年历史,与上海城隍庙、苏州玄妙观、南京夫子庙并称为“江南四大名刹”。展厅所在的大自鸣钟楼建成于百年前,曾是无锡第一高楼,楼顶避雷针曾是全市地理“零坐标”,每到整点的钟声承载着老无锡的集体记忆。开展仪式上,无锡文化界代表提及,钟楼的百年底蕴与成以钢笔墨中的雄浑气质形成呼应,“是吴文化与海州文化的一次自然对话”。

开幕式现场,第四届江苏省书法家协会副主席兼秘书长王卫军、连云港市委宣传部原副部长李超等两地文化界代表应邀出席。成以钢在分享中提到,从海州师范学校启蒙,到南京艺术学院深造,再到宜兴设立工作室,江苏的文化土壤始终滋养着他的创作,此次来无锡办展,是对这份文化渊源的回望与呼应。

展品里的足迹:从海州松到太行石的笔墨修行

展厅入口处的时间轴,清晰标注着成以钢的艺术关键节点。1972年,少年成以钢在纸上随手画的一棵松树,被海州师范学校校长郇华民一句“有天赋,能成画家”点醒艺术之路,这一细节被他写进部分展品题跋中。

1980年代至90年代,成以钢先后拜师夏子颐、陈大羽、谢海燕、张文俊四位先生,1994年毕业于南京艺术学院美术系。2000年,他辞去连云港市化工厂工会工作,赴广东、北京等地发展,2010年在宜兴成立书画工作室。这些人生转折,都转化为笔墨语言呈现在展品中。

“他的足迹都在画里。”展览策展人指着一组太行系列作品介绍。2012年起,成以钢六上太行写生,本次展出的《太行之秋》《太行情》《太行雄姿》等作品,记录了他对太行山脉不同季节的观察。其中丈二巨幅作品《太行雄姿》采用全景高远式构图,山石以积墨技法呈现,树木多有枝无干,山腰屋舍与游人点缀其间,这也是他将北方山水雄浑气质与江南笔墨灵动结合的典型创作。

本次展览特别设置“写生稿墙”,六十余张写生原稿按地域分类陈列,标注着创作时间与地点:2012年秋太行初雪、2015年春黄山云海、2018年冬宏村古建、2024年夏无锡钟楼。每张原稿旁都附有对应的成品画作,直观呈现从素材到创作的转化过程。“未曾踏足的地方,我无法动笔。”成以钢解释这种创作原则。

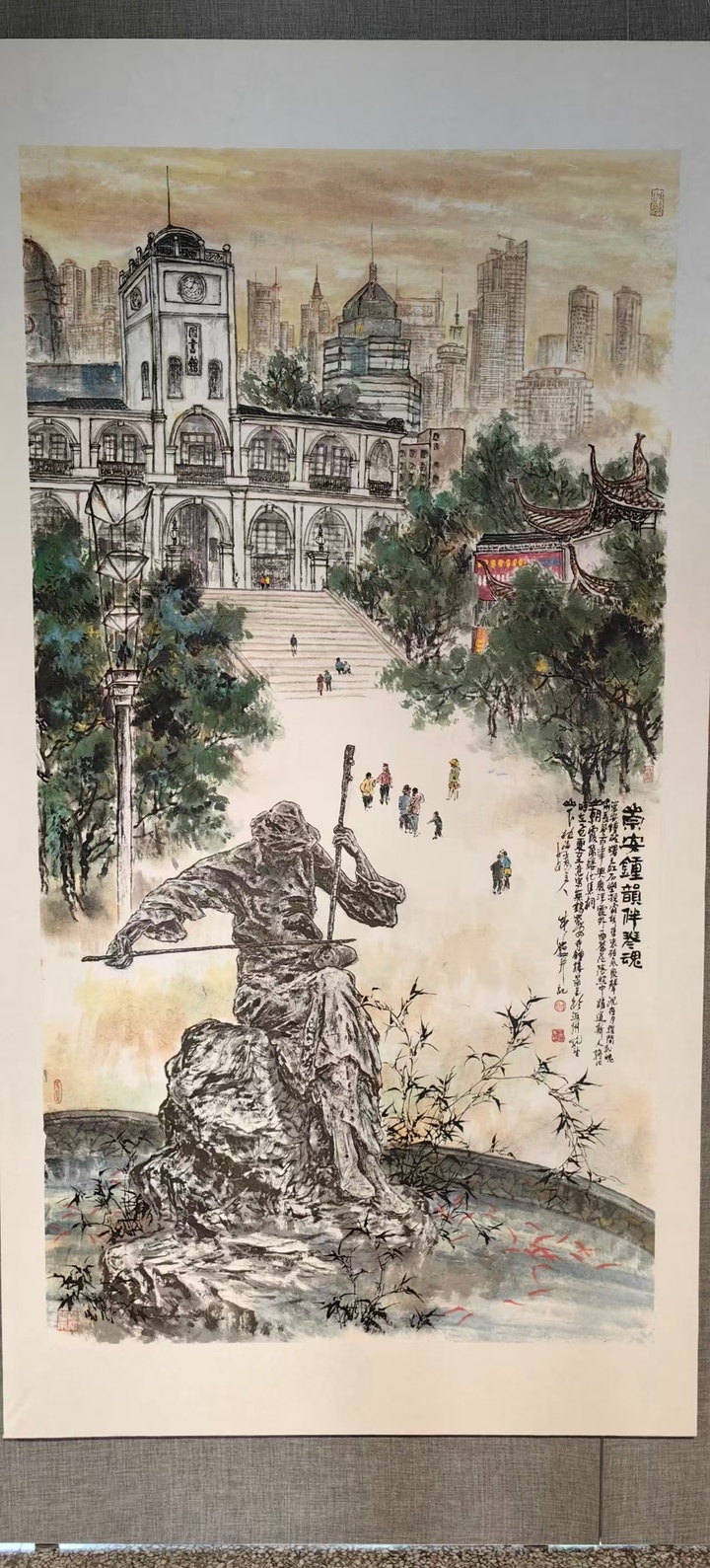

三幅无锡主题新作成为现场焦点。《崇安钟韵伴琴魂》《惠风灵韵》与《秋染惠山巅》均为2024年专门创作,其中《无锡钟楼与阿炳》在写生稿基础上做了三处调整:抬高阿炳雕塑形象、偏移钟楼位置、设定朝阳初升的光影。作品说明中写道:“并非虚构,而是重构视觉逻辑以传递希望之意。”

跨界探索:从宣纸到瓷胎的技法延伸

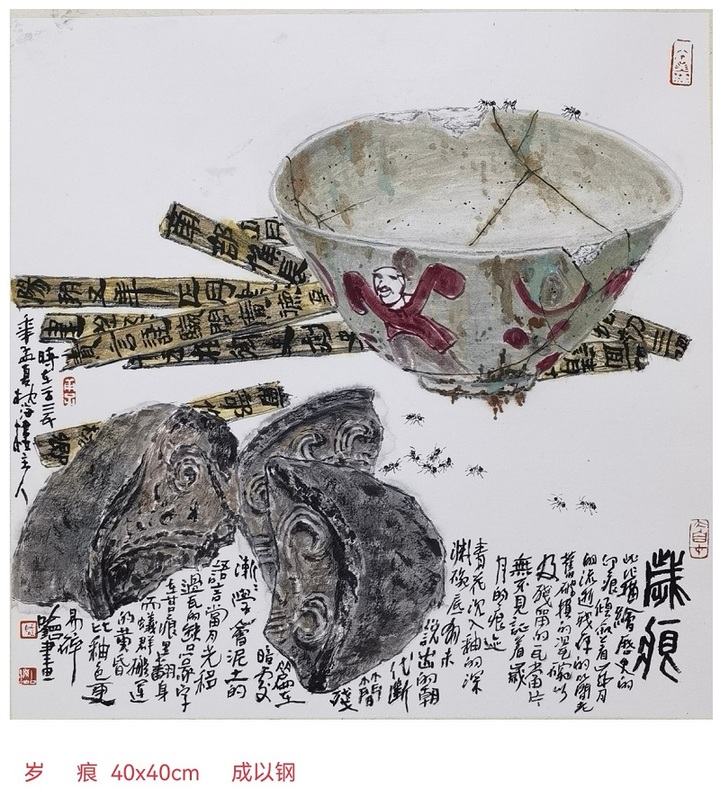

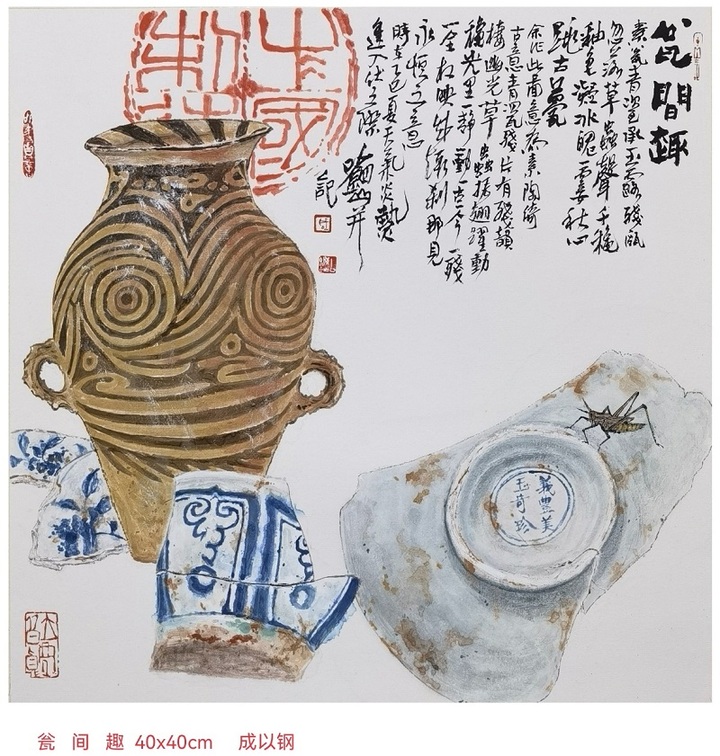

“我写字就是在作画,作画就是在写字。”面对观众“字好还是画好”的提问,成以钢的回答被制成展板立于展厅中央。这一“书画同源”理念贯穿展览始终:山水画题款采用隶书,笔法与山石线条同构;人物画《面壁图》中,“面壁图”三字题款与达摩形象形成视觉平衡,画面右侧斜出的梅花枝干与字迹笔势一致。

展厅专门设置瓷画展区,展示成以钢2013年、2016年创作的青花瓷作品复制品。说明牌标注着创作细节:为掌握瓷画技艺,他多次前往景德镇,自带折叠床与烧窑师傅同吃同住,钻研釉料与窑火特性近三年。其中一件青花山水瓷盘,将书法的中锋用笔融入瓷胎绘画,青花发色随山体层次变化,呈现出宣纸笔墨难以达到的质感。

“这是传统技法的延伸,不是创新。”成以钢在导览时强调。他的创作笔记显示,所有瓷画题材均源自此前的宣纸作品,仅在载体转换中调整笔墨力度。2013年,这类作品被外交部礼宾司作为国礼赠送新加坡、日本两国;2016年,又由江西上饶市政府赠予国际友人。

从展览作品可见,成以钢的艺术成就早获业界认可。2005年,作品《长城魂》入选纪念抗战胜利60周年全国美术作品展;2014年,《太行之秋》入选江苏省第二届青奥会书画名家提名展,《太行情》入选江苏省第五届新人美术作品展;2017年,《与海对话》入选全国中国画作品展;2025年,新作《丝路之光 东方灵境》应邀参加“墨韵地名,丹青华章”全国书画作品展。2014年,天津人民美术出版社已为其出版《成以钢中国画作品集》。

业界回响:坚守与探索中的艺术本色

“在‘制作大于书写’的当下,他坚持写意道路尤为难得。”王卫军在致辞中表示,成以钢的作品笔墨轻松自然,雪景、黄河题材及《万里江山》等作品处理虚实与环境结合到位,焦墨作品色彩纯粹统一,尽显高级感。同时他也提出建议:画画需做减法,避免画得过满过具体,注重留白以留想象空间;部分作品色彩需更统一纯粹,落款篇幅及线条变化可优化。

李超对成以钢的创作理念给予高度肯定。他认为成以钢作品主题鲜明,紧扣“推动生活美好”,兼具现实关怀与艺术感染力;其创作扎根生活,深入太行山等艰苦地区写生,作品既呈现厚重感,又有飘逸气质,印证了“生活是创作源泉”的真谛。李超还提及,成以钢作品风格丰富多元,“大有大的传播,小有小的精美”,并建议将展览迁至连云港美术馆,让当地民众共享艺术成果。

中国书法家协会会员郭家高则聚焦其艺术坚守。他提到,成以钢35年在艰苦条件下创作,曾因地下创作患上腰疾,却始终将艺术视作生命元素,不求外界评价。郭家高认为,画展“小中见大、有开有合、天人合一”的风格在喧嚣中显清澈透明,而其书画融合的水准在同行中较为少见。

开幕式结束后,成以钢带领嘉宾观展,细致解读代表作品的创作背景与心路历程。他在导览中多次强调:“真正的力量源于传统的深厚根基与对生活的真诚体悟,而非浮于形式的创新。”

据悉,本次展览将持续一个月。市民和艺术爱好者可前往无锡崇安寺钟楼一楼展厅,在百年钟声的文化语境中,读懂成以钢从海州松到无锡钟的笔墨足迹,感受传统艺术在当代的鲜活生命力。

总值班: 曹银生 编辑: 贾元元

来源: 交汇点新闻