(卢明清) “可以说是一棵草,一棵树,一株玉米,一棵红薯,一棵麦子或水稻,也可以说是一声狗吠或鸡鸣。可是它们都在跟着你活着,让我走出千里之外,也能听到你的声音。同时在一个夏天,让我们都在暴雨中泪流满面。或在同一个冬天,让我们在风雪中白了头发,此时,让尘世所有的寒冷都来吧,我的村庄,是化冻的地方。”这段对自家村庄深情的告白出自我市赣榆区一位农民诗人之手,他叫霍禹甬。

今年9月,2025年中国作家协会会员发展名单公布,霍禹甬的名字赫然在列。面对祝贺,他谦逊地说:“加入中作协只是新的起点。俺还是一个小学生,接下来仍要再接再厉,不断提升自我,努力写出更多的好诗,奉献给读者,奉献给故乡的望仙河。”

霍禹甬的笔名叫“禾未黄”。以往我不解其意,见到他谦逊的神情,听到他朴实的话语,方知这是他自喻为望仙河畔一棵永远未成熟的庄稼。

河畔人家

一场大雨后的清晨,蓝天白云,空气清新,稻花飘香,植被倒映在望仙河中。站在桥上远眺,杨树与翠竹婆娑,共同呵护着这片宁静的田园。

望仙河起于塔山水库,更远可上溯至沂蒙山区,流经霍禹甬的故乡赣榆城西,最终汇入大海。传说此河乃一位神仙奶奶为造福百姓,折竹当鞭,驱驴腾飞,踏出的河流。后人遂将原黄竹岭村改称为望仙河村,为这片土地增添了传奇色彩。生于斯、长于斯,将悲欢喜怒都系于望仙河的霍禹甬,正是这样一位歌者,用诗歌书写他与故乡的传奇。

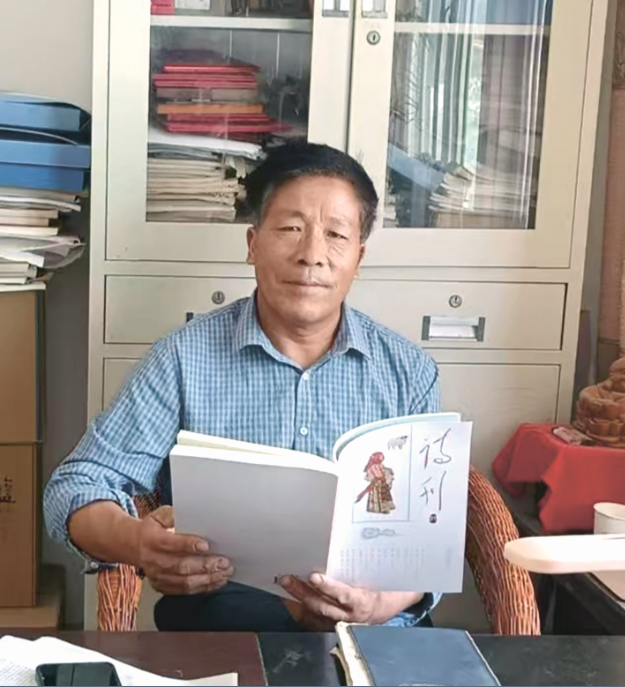

已届花甲之年的霍禹甬,个头精悍,脸颊清癯,皮肤黧黑,手掌布满老茧。他操着浓重的赣榆乡音,只有遥望远处时,才会戴上那副眼镜。他的家也如他的人一般质朴无华。门市内外堆着废品与杂物;书房中最引人注目的是一张铺着竹席的床,靠窗摆放一张斑驳的书桌,一个铁皮书橱略显凌乱,橱顶的相框里,镶着一张温馨的全家福。

霍禹甬自幼边读书边随母亲种地。父亲是老中医,高中毕业后,经父亲推荐,他进入当地一家中医院担任收款员,但因他是非在编职工,不久被辞退。此后他去窑厂搬过砖坯,一年后考上农村信用社信贷员,2005年又因信用社改制而下岗。家中四个孩子要吃饭、要上学,处处都要用钱,他便做起了饲料代销和养猪的营生。然而市场巨变,小规模经营难敌集团化浪潮,打拼几年后,他再度失业。

天无绝人之路,他转而从事“收废品”这一行当——这项被美其名曰“再生资源”的工作,成了他的“再生父母”。靠着这份收入,他将四个孩子都培养成了大学生,在镇上望仙河桥边建起了二层门面楼。而望仙河西村的老宅,永远屹立在他的心中——那墙根下埋着他的衣胞,还有门前的几亩地。

霍禹甬说:“俺是一个农民。俺是吃望仙河的粮食长大的。”多年来,他用一辆小型工具车,载着生活的重担与希望。这一切看似与诗歌毫无关联,而他的诗,就藏在这平凡生活的深处。

诗心初萌

一个与命运不断抗争的人,其勤奋往往源于对故乡、土地与母亲的深沉热爱。霍禹甬认为,表达爱的最好方式便是懂得感恩,用文字记录养育自己的故土。谈起写诗,他从书橱中取出一个发黄的笔记本,里面贴着两首带有油渍的小诗,那是他的处女作。

一首题为《炊烟》:“从火红的天地里飘来的炊烟/成熟了一个信念/绕着家园/逗得村童枝儿攀/乐得村姑半夜磨镰/从火红的天地里走来的炊烟/潮润了路那端的游子的双眼”。

另一首题为《乡土》:“乡土生长着家家的喜悦/乡土和那把月镰/那把汗锄/那头黄牛很亲密/乡土生长的果实/香甜地喂养了我们/乡土里的太阳是希望的目光/乡土里的月亮是思念的心/乡土香馨的日子很肥阔/在城里兜售最抢手/乡土要做新娘/做了新娘的乡土就是秋”。

这两首诗是他习诗多年的结晶,一出手便为后来的创作定下了基调:以饱含深情的笔触,构建一个充满生命温度的乡土世界。

泥土诗行

霍禹甬的诗歌意象鲜明,语言直白而生动,往往寥寥数句铺垫,加之画龙点睛的升华,便将读者带入思想的高地。他的诗,犹如家乡烤热的花生饼,越嚼越香。诗中令人拍案的句子,比比皆是。

在《每一片落叶都羽化成铁》等诗中,他写道:

看着每一片落叶/都羽化成铁/砥砺风雨去收割村庄/远处是霜/近处是霜/是一只只白鹭衔来黄土地的创伤/母亲背来柴禾/是我们的太阳/西北风越刮越大/此时/一棵棵光秃秃的树/父母样撑着故乡。

故乡/在我的记忆深处/是一条河/一条叫望仙河的河/它的河水/在昨天就已动身/不,是在一个月前/或者一年前/就已动身/为了下游抗旱的乡亲/它每前进一步/都是匍匐着/似田间我薅草的母亲/每挪动一步/前方便活了一步。

若没有对故乡的刻骨热爱,他绝写不出如此深沉的诗句。

在《白菜》中,他对母亲这一永恒主题的刻画尤为传神:

白菜在街上/抱着头/很像母亲抱着忧愁坐在那里/最外层的那片黄叶/是母亲抵挡风霜的外衣/已被岁月夺去青春的色彩/此时的母亲/又似一扇门为我们抵住太大的风雪/两毛钱一斤的白菜/在被人数着/像是在数着一座座的村庄。

再看《割稻的母亲》:

割稻的母亲/是村庄那把永不锈钝的弯镰/从村庄弯向稻田/太阳般的光芒/金灿灿地/活着一个炊烟袅袅的村庄/割稻的母亲/为谁/在弯腰一生/一手握着风雨/一手握着疼痛/天地间/就刷刷地堆满了金黄的收成。

这首诗读来令人动容。全诗以镰喻人,深刻诠释了中国母亲为家庭奉献一生的崇高主题。他将母亲的个人劳作升华为一种创世般的伟力,这既是对千万中国母亲的礼赞,也是对民族农耕精神的致敬。

霍禹甬的诗歌深植乡土,风格凝练厚重。他擅长以农耕意象为核心,将母亲、故乡、土地融为三位一体的精神图腾。其诗作常通过拟人化与隐喻转换,在朴素中见哲理。他怀着一颗赤诚诗心,注重意象的重复与升华,以通感手法打破物我界限,语言兼具泥土的质朴与诗性的光泽。

根深叶茂

霍禹甬在日记本扉页上写道:“把好文字留下;把好儿女养大。”显然,他是将自己的孩子当作诗歌来养育,也将自己的诗歌视如孩子般珍爱。

一路走来,霍禹甬已在《诗刊》《人民日报》《扬子江诗刊》《延河》《扬子晚报》《连云港文学》等近百家报刊发表诗作千余篇。

谈起写作的苦与乐,他说,曾因养家糊口的压力和投稿无门的挫败,险些放弃。但每每想起故乡,望见望仙河,创作的火焰便重新燃起;每当诗作发表,为生活奔波的所有曲折与疲惫便瞬间消散。

年届六十的霍禹甬依然怀着一颗年轻的心。他在《春天的花还认识我》中,表达了他的幸福与感动:

虽然我老了,有了白发/可春天的花还认识我/只要我靠近一站/它们就走下树来/像是见到亲人/这纷纷的,是它们/对我一生辛苦的怜悯/还是赞颂/不管怎样,我还是流出泪来/如花。

“人总要有追求。一个热爱生活的人,才是真正的诗人。”这是霍禹甬常说的话,也是他的诗与远方。

总值班: 曹银生 编辑: 贾元元

来源: 连云港发布