编者按:

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望那段烽火燃遍华夏的峥嵘岁月,在连云港这片英雄的土地上,无数中华儿女以血肉之躯筑起抗击日寇的屏障,以热血和生命谱写了气壮山河的不朽篇章。

为了挖掘、铭记、传承这份宝贵的精神财富,本报今起推出《烽火忆峥嵘 热血铸丰碑——纪念抗战胜利80周年特别报道》。报道将聚焦“抗日山上”,重温这座全国唯一以抗日命名的英雄之山的英烈事迹与铁血战役,让丰碑诉说忠诚;通过“对话老兵”,听亲历者讲述枪林弹雨中的坚守,让记忆穿越时空,成为连接过去与现在的精神纽带;书写“时代回响”,追寻红色基因,展现抗战精神在当代港城的传承与弘扬。

铭记,是为了更好地出发。让我们在历史的回响中汲取不竭力量,于新时代的征程上砥砺前行。敬请关注。

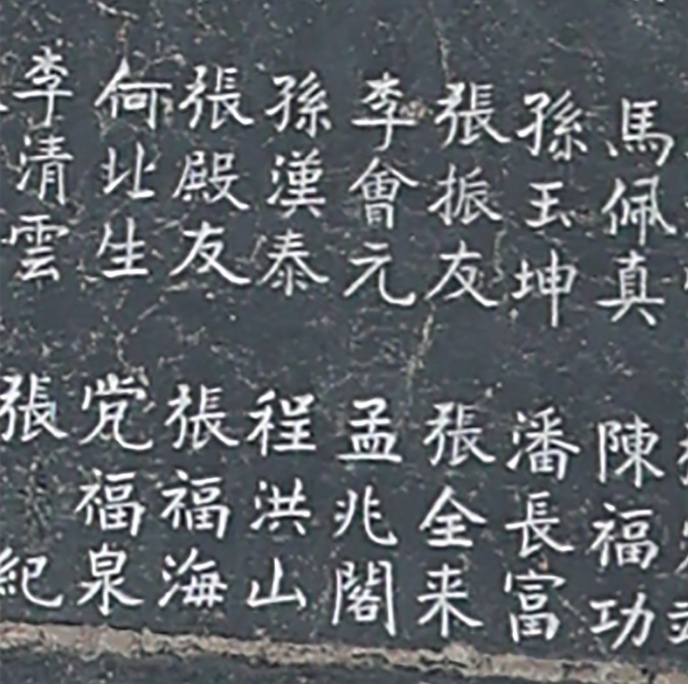

(朱萍 李晓敏 贺龙广 徐志)盛夏的朝阳穿透浓密的松柏,在抗日山洒下斑驳的金辉。我们一路拾级而上,来到第八坡段,抗日烈士纪念塔矗立于天地之间,塔身东西两侧的“抗日烈士英名录”上,那些历经岁月的名字在晨光中熠熠生辉。

孟兆阁、赵本源、原飞友、马培真、孙洪太、何北生、张秀阁、孙玉琨、李会元这九人的名字,是“青口十八勇士”留给我们的印记。而另外9位勇士,他们的姓名已湮没在战火中,他们的容貌已模糊在岁月里,唯有那不屈的英魂,永远镌刻在这片热土之上。

1941年的春天,青口战役打响。七昼夜的血战,毙敌伪200余人,俘虏800余人。胜利的旗帜终在滨海大地猎猎飘扬。然而历史永远铭记:在那条狭窄的火叉巷里,十八位钢铁战士用血肉筑起最后防线。子弹打光了,他们挺起刺刀;刺刀折断了,他们抡起拳头……他们将“宁死不屈”四个字,用鲜血写进每一寸土地,将赤诚刻进每一道山河。

战火骤燃 青口烽烟起

“小时候上学,路过青口火叉巷那片老院子,只觉得破旧,哪里知道那里头竟藏着这样一段惨烈悲壮的战斗故事。”在赣榆青口一栋居民楼里,我们见到了从事史志工作三十余载的葛华,最近,他正在为青口十八勇士纪念馆做最新的布展设计,书桌上的党史资料,记录着那段峥嵘岁月和铁血往事。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日本侵略者发动全面侵华战争。国难当头,中华民族同仇敌忾,全民族抗战的序幕自此拉开。

1940年底,曾参与平型关大捷的八路军第115师东进,政委罗荣桓、代师长陈光决定在时属山东的滨海地区开辟敌后抗日战场。彼时,日寇正推行残酷的“治安强化运动”,在青口、大沙河等十多处安设据点。第115师即刻部署,命令教导二旅与山东纵队二旅、赣榆地方部队等协同作战,以突袭方式主攻青口及周边南北据点。

1941年3月19日晚,八路军第115师教导二旅向海头发起进攻,青口战役正式打响。经过六天恶战,八路军拔除敌伪十余个据点,随后攻入青口镇。这是八路军进军滨海打的第一个大胜仗,为建立根据地奠定基础。

1941年3月26日晨,我军在完成全部战役计划后,主动撤出青口。此时,担任掩护任务的六团一连原飞友等18名指战员被包围在青口东门里火叉巷内,他们以血肉之躯牵制敌人,为大部队转移争取时间,最终被围困在一个院落中。

一场关乎生死的血战,在此展开。

孤巷血战 死守火叉巷

子弹穿透砖墙爆响不断,刺刀碰撞铮铮作响,火叉巷的砖墙在炮火中战栗!

7班班长原飞友带领战友两次突围,都没有成功,最后退到“火叉巷”,转入一个院内固守。

这时,东边院内传来断断续续的枪声。判断出这是兄弟连的战友在和日伪战斗,原飞友和战士们打通院墙与战友取得联系,两个班合并起来共18人。

天大亮后,日伪军越聚越多,火叉巷被围得水泄不通。战士们明白,真正的恶战才刚刚开始。

“三十米内再开枪!上来一个,打死一个!”勇士们咬紧牙关,从黎明到黄昏,日伪军发起一轮又一轮冲锋,却始终无法逼近半步,反而被打死打伤50多人。

十八勇士浴血奋战一天一夜,弹药打光了,便用石头、砖块苦苦支撑,敌人见我军没有弹药,企图捉活的,突围是不可能了,但勇士们明白:只要一息尚存,就绝不后退半步!

“中华民族解放万岁!中国共产党万岁!”身受重伤的赵本源高呼,他用最后一颗子弹自尽。

二班副班长的腿被炮弹炸断,他不想拖累战友,咬牙拔枪自戕。

夜幕降临,原飞友、孟兆阁、孙玉琨、李会元、孙洪太、何北生、张秀阁等8位勇士已弹尽粮绝,突围的路早已被敌人堵死。但当想到大部队已安全转移,掩护任务圆满完成,战士们纷纷将步枪扳机拆下砸毁,而后握紧刺刀,他们准备用血肉之躯,迎接最后的肉搏。

8人分散到附近百姓家中。一位老大娘小声招呼他们更换便衣,把他们藏起来用草盖好。寂静了许久,敌人才战战兢兢地摸进了院子,嚎叫着:“八路不出来,放火!”

“不能连累老乡!”原飞友率先掀掉草堆,8名勇士迎着火光冲出,终因连日血战体力不支,被蜂拥而上的敌人俘获。

忠魂不屈 刑场铸铁骨

被俘后,日寇的暴行令人发指。

在青口伪警察局,残暴的日军把勇士们用铁丝捆在柱子严刑拷打,还牵来一群狼狗,勇士们遍体鳞伤,鲜血淋漓,但没有一个屈服。

狼狗撕咬、铁棍毒打、烧红的炭块塞入口中,六天六夜,8名勇士每天都要受到两次毒打和拷问,晚上睡觉被反绑着双手,敌人用一根木棍穿过每个人的腋下……

第七天,日军小队长把他们送到了新浦日军宪兵队,轮番严刑拷打后一无所获,又是六天六夜,黔驴技穷的日军将奄奄一息的8名勇士拉到新浦第八工场,分别绑在两根木桩上,准备第二天用火烧死他们。

夜深了,捆绑在柱子上的8名勇士被寒风吹醒。身材瘦小的孟兆阁双手一直在动,他强忍双臂血肉模糊的剧痛,用力挣脱捆绑在身上的铁丝,又拼尽全力将捆绑在一起的原飞友、李会元、孙玉琨的铁丝拧开。正当他们打算解救其余四人时,鸡叫了。“甭管我们!你们快跑,否则一个都走不了!”马培真、孙洪太、何北生、张秀阁4位勇士再三催促战友离开,他们则永远留在了刑场上。

孟兆阁等4人往南跑了一里多路,越过一道深水沟后,大家分开了。李会元、孙玉琨继续往南跑,最终找到部队。原飞友伤势太重,昏死在路边草丛里,只剩孟兆阁一个人往西北方向跑,跑不动就爬。后来,在乡亲们的帮助下找到队伍。休养出院后,孟兆阁不幸于1944年在石沟崖战斗中壮烈牺牲。原飞友苏醒后艰难爬行,被武工队的同志发现抬回抢救,但终因伤势太重,第二天就牺牲了。

英魂永炽 浩气永留存

英雄的故事,要被铭记。

作家白刃,第一时间到了医院,找到了那场血战中的勇士孟兆阁。病榻前,孟兆阁强忍伤痛,还原了那段惨烈的战斗经历和战友们视死如归的最后时刻,白刃创作的通讯稿《十八勇士》刊发在1941年5月的《战士报》上。

为了纪念“青口十八勇士”英雄群体和全旅自抗战以来牺牲的战士,1941年7月7日,抗日烈士纪念塔正式破土动工,教导二旅指战员和滨海军区抗日军民们一手拿枪,一手拿镐;一边战斗,一边兴工。八路军山东军区还将勇士们所在的教导二旅六团一连命名为“青口十八勇士连”。

时光流转,这份精神跨越山海。

2015年9月3日,“青口十八勇士”的荣誉战旗飘扬在天安门广场,在纪念抗战胜利70周年的阅兵式上接受党和人民的检阅。

2020年9月,经党中央、国务院批准,“青口十八勇士”被列为全国著名抗日英雄群体。

如今的火叉巷口,时光仿佛在这里慢了下来。走进巷子,如同“4”字形的岔路,诉说着当年被围困、与敌人血拼的曲折。居民郑世纶已在此居住了整整52年。满院的绿意,是他和妻子精心侍弄的上百种花草,蓬勃的生命力几乎要溢出墙头。“我在这巷子里出生长大。”郑世纶讲述道,从小家里老人就告诉他们,有一群战斗英雄在这里血战到底。

84年过去,但英雄的气息从未消散。翻新的门头下,飘出家家户户的饭菜香;巷口的烤牌摊前,排起的长队笑语盈盈。这平凡而温暖的市井烟火,正是当年勇士们用最后一颗子弹、宁折不弯的脊梁誓死守护的未来。他们化作抗日山的苍松,也成了火叉巷里的风,“青口十八勇士”的名字,不仅深深镌刻在那座巍峨的抗日丰碑之上,更永远地刻进了我们民族的记忆长河。

总值班: 曹银生 编辑: 贾元元

来源: 连云港发布