6月中旬以来,

全国多地迎来高温天气,

部分地区打破历史同期高温极值纪录,

如此炎热,是入伏了吗?

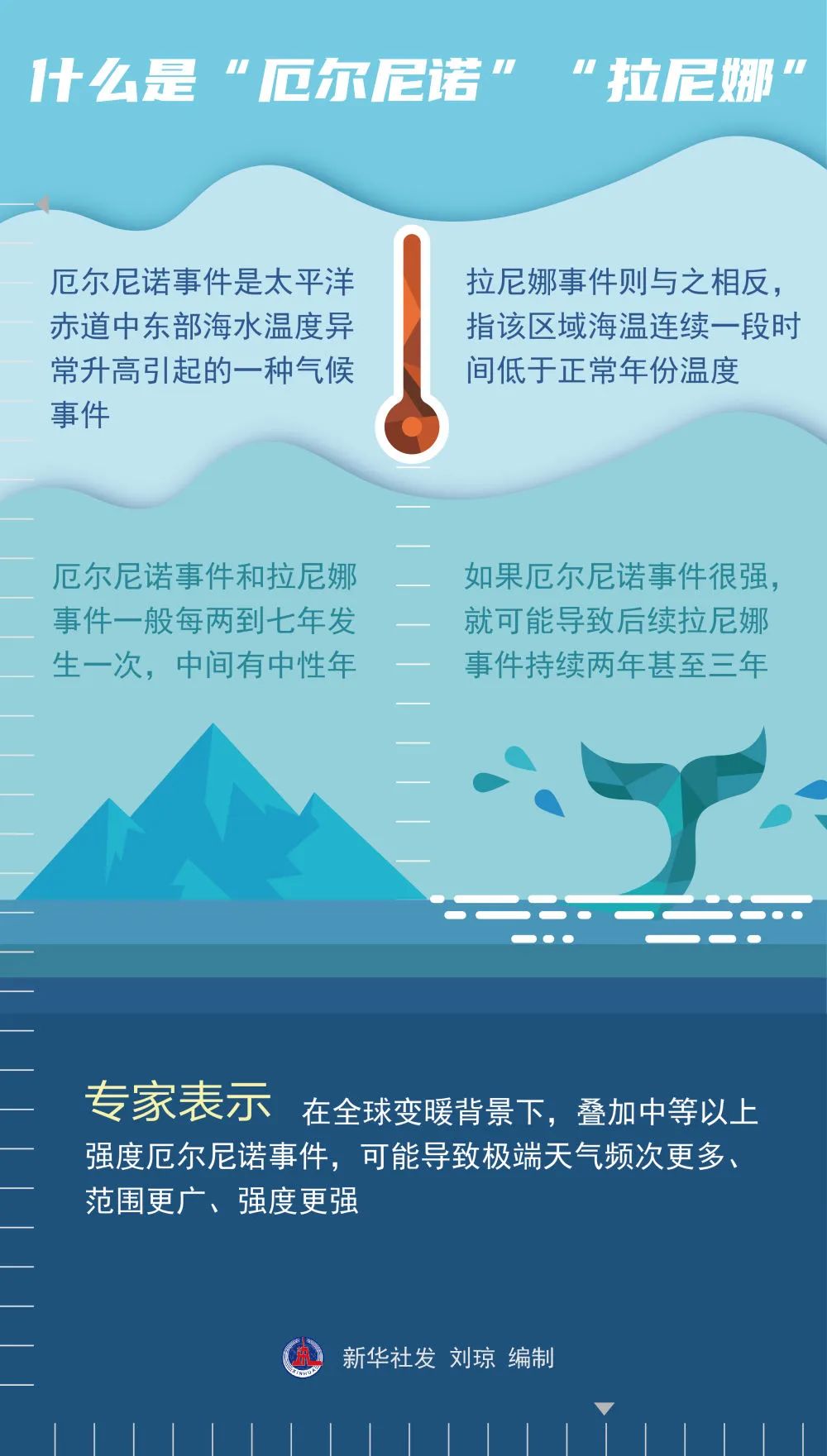

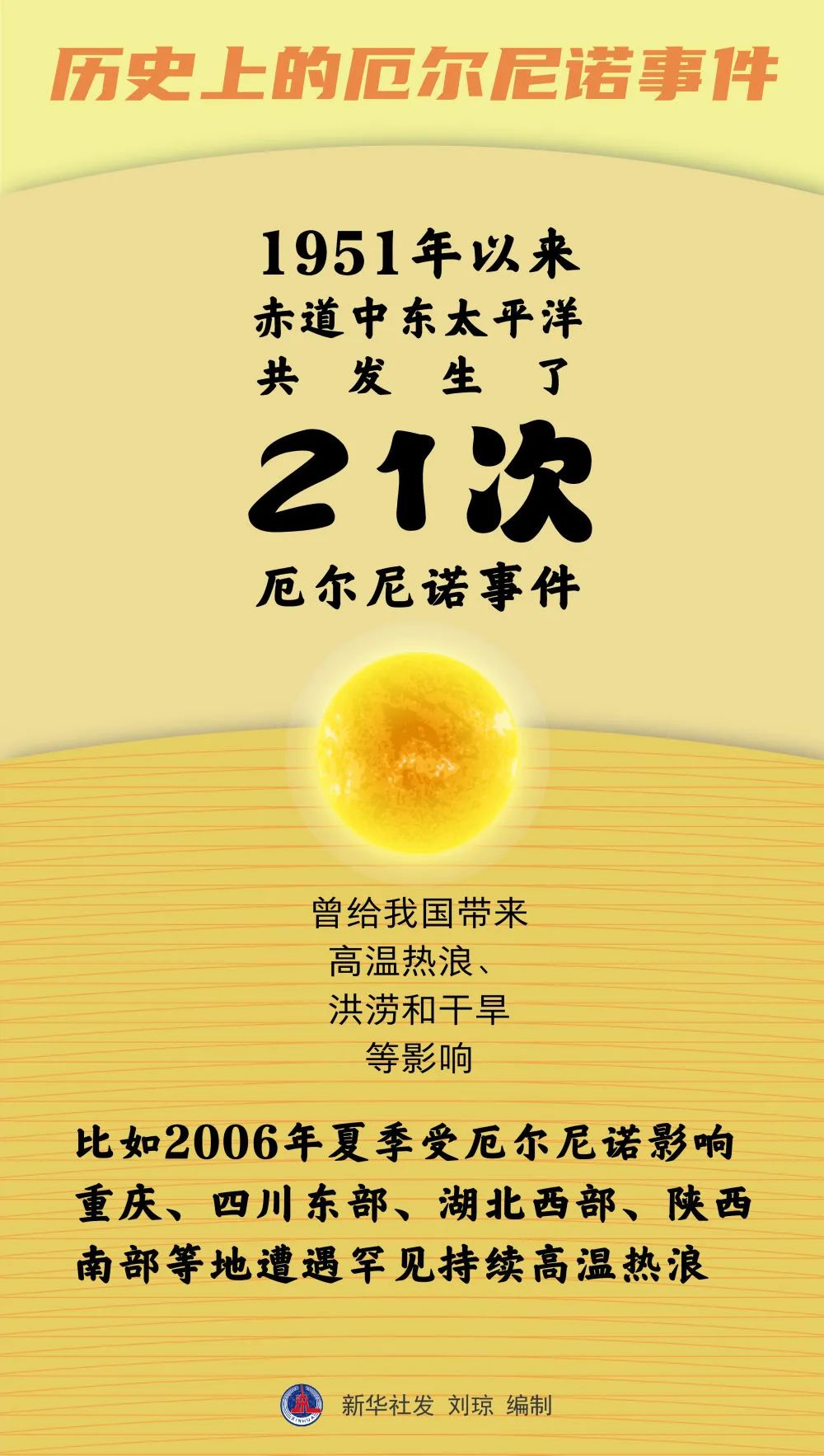

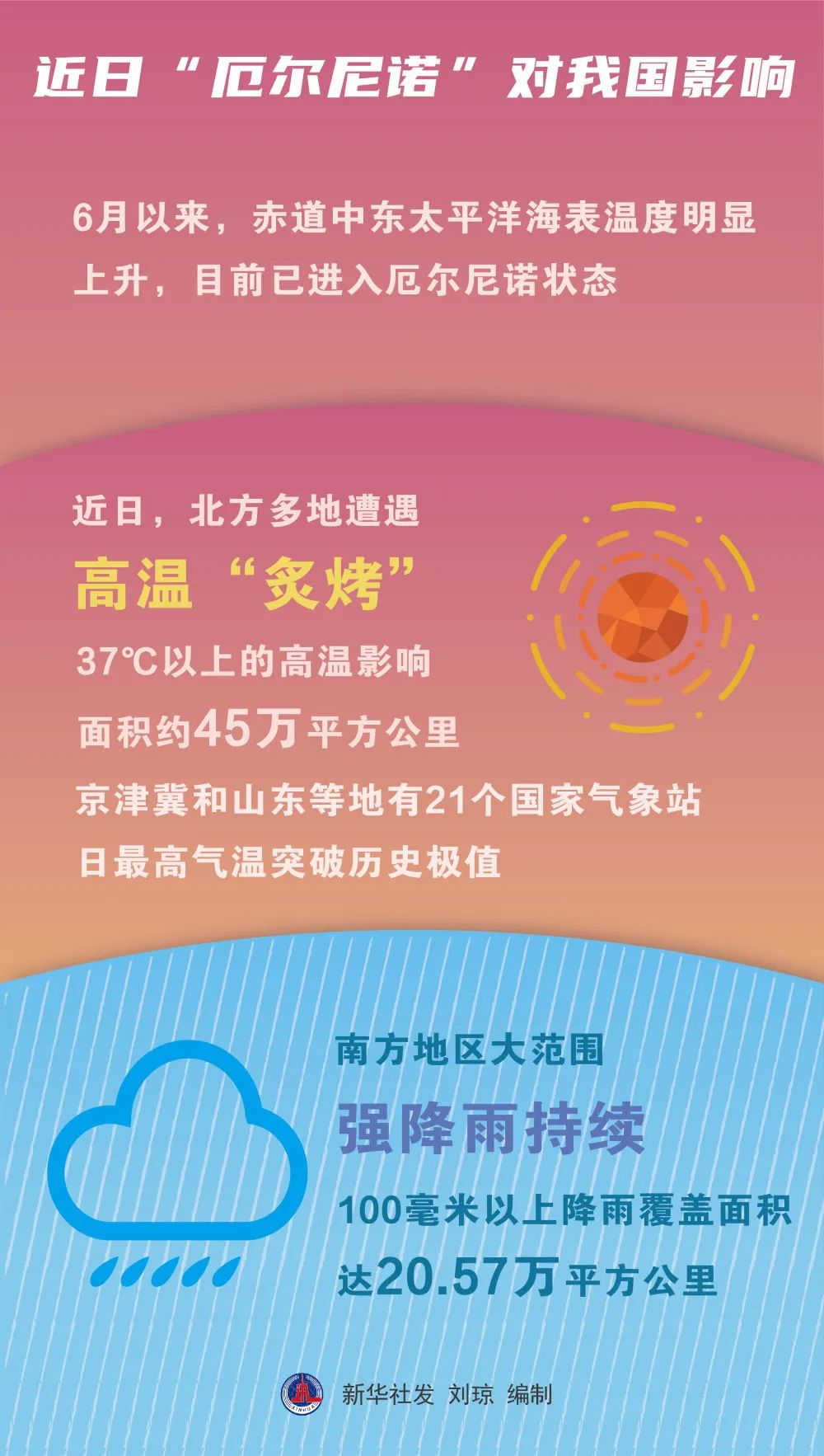

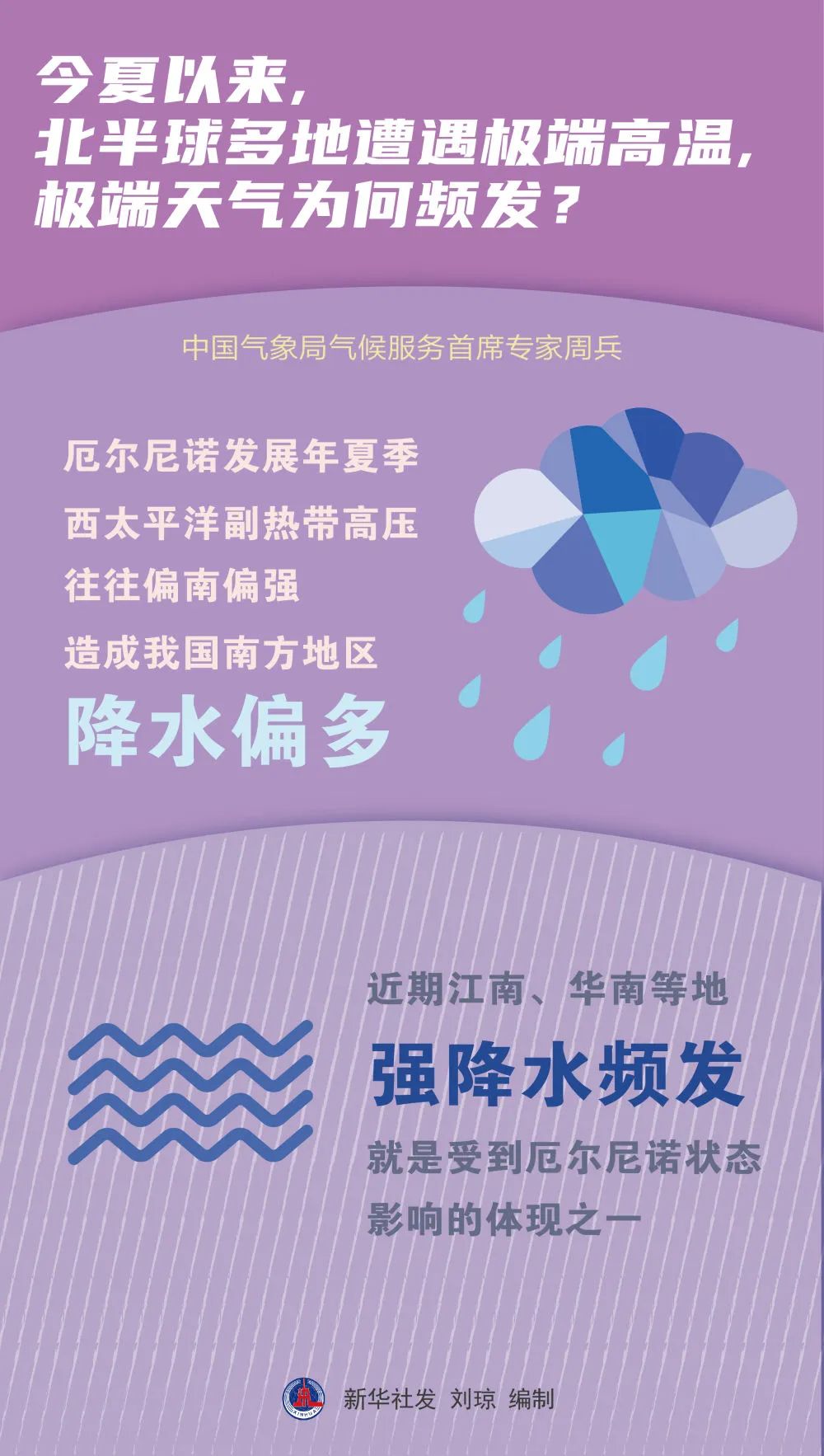

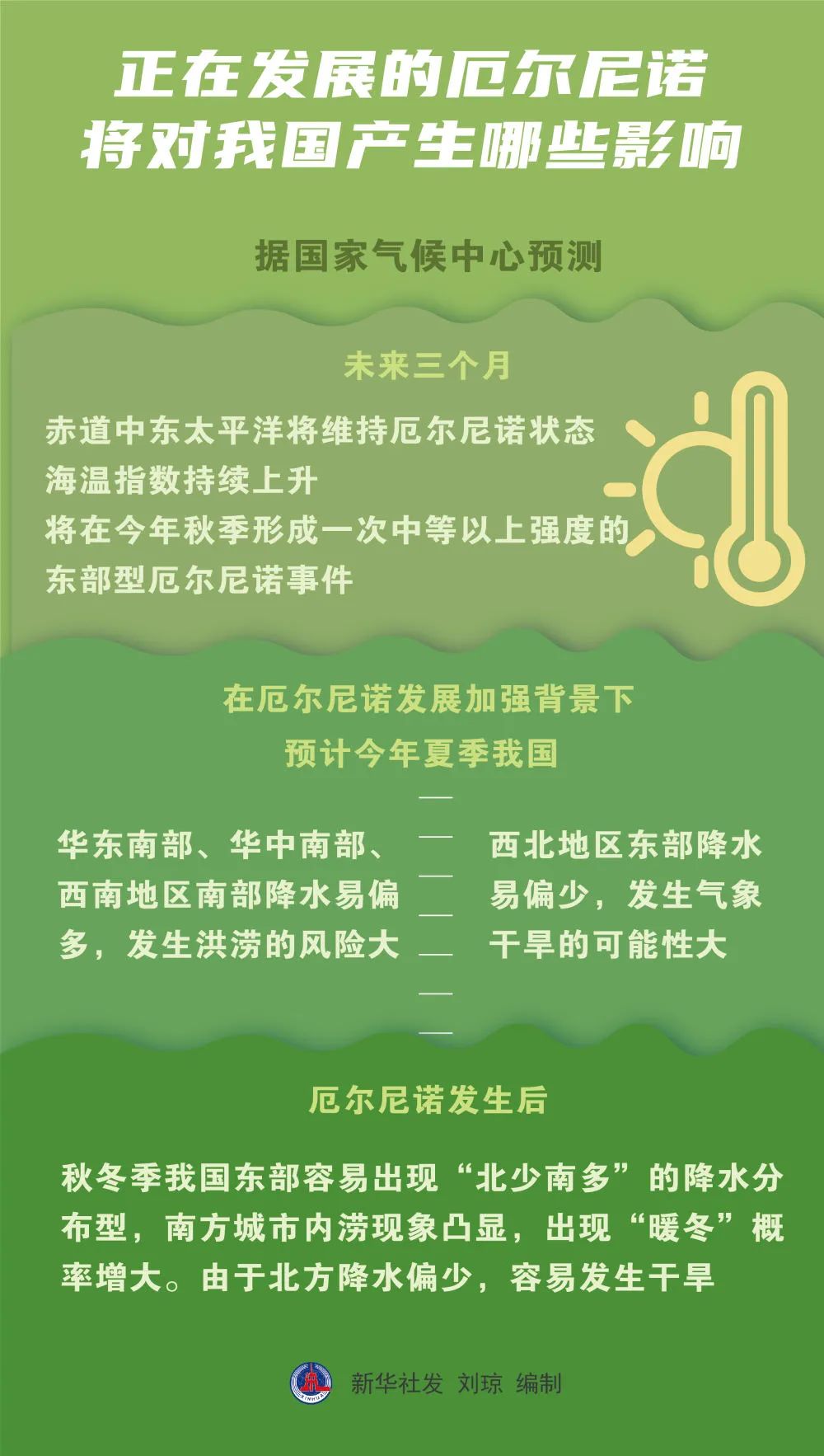

7月11日,正式入伏! 天文科普专家明确表示,现在距离入伏还有一段时日。7月11日才开始正式入伏,今年三伏依旧是40天。这也是从2015年以来连续第九年三伏长达40天。 三伏又分为初伏、中伏和末伏,俗语说“热在三伏”。中国天文学会会员、天文科普专家修立鹏介绍,伏的日期是我国古人按照干支纪日法推算的。干是天干,即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;支是地支,即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。古人使用天干与地支的组合来表示日期,六十为一个周期,称为六十甲子。 俗语说:“夏至三庚便数伏。”意思就是夏至之后的第三个庚日是初伏的第一天。 今年的夏至是公历6月21日,从夏至日算起,第一个庚日(庚戌日)便是6月21日;第二个庚日(庚申日)是7月1日;第三个庚日(庚午日)是7月11日,于是7月11日就成了今年初伏的起始日。 初伏持续的时间固定为10天,所以今年的初伏就是从7月11日至7月20日;末伏,是立秋之后第一个庚日。今年立秋是8月8日,往后找到的第一个庚日(庚子日)是8月10日,这一天就是末伏的第一天。末伏持续的时间也固定为10天,所以今年的末伏就是从8月10日至8月19日。 初伏和末伏之间的时间都是中伏,根据庚日来得早晚不同,留给中伏的时间一定是10天或20天,因此整个三伏的时长一定是30天或40天。今年的中伏从7月21日至8月9日,为期20天。 注意!已进入厄尔尼诺状态 近日,北方多地遭遇高温“炙烤”,37℃以上的高温影响面积约45万平方公里,京津冀和山东等地有21个国家气象站日最高气温突破历史极值;南方地区大范围强降雨持续,100毫米以上降雨覆盖面积达20.57万平方公里。 今夏以来,北半球多地遭遇极端高温,极端天气为何频发?正在发展的厄尔尼诺将对我国产生哪些影响? 6月以来,赤道中东太平洋海表温度明显上升,目前已进入厄尔尼诺状态。据国家气候中心预测,未来三个月赤道中东太平洋将维持厄尔尼诺状态,海温指数持续上升,将在今年秋季形成一次中等以上强度的东部型厄尔尼诺事件。 专家表示,在全球变暖背景下,叠加中等以上强度厄尔尼诺事件,可能导致极端天气频次更多、范围更广、强度更强。 1951年以来,赤道中东太平洋共发生了21次厄尔尼诺事件,曾给我国带来高温热浪、洪涝和干旱等影响。 比如2006年夏季受厄尔尼诺影响,重庆、四川东部、湖北西部、陕西南部等地遭遇罕见持续高温热浪。国家气候中心分析历史数据发现,厄尔尼诺发展年夏季,华北南部、华中北部、华东中部、西北地区东部等地气温易偏高,部分地区高温日数可达30天以上。 “厄尔尼诺发展年夏季,西太平洋副热带高压往往偏南偏强,造成我国南方地区降水偏多。近期江南、华南等地强降水频发就是受到厄尔尼诺状态影响的体现之一。”中国气象局气候服务首席专家周兵说。 同时,副热带高压偏南偏强不利于汛期雨带移动。从1998年长江流域特大洪水来看,正是因为汛期整条雨带围绕长江下个不停,导致长江洪水形成“峰连峰”的态势。 厄尔尼诺发生后,秋冬季我国东部容易出现“北少南多”的降水分布型,南方城市内涝现象凸显,出现“暖冬”概率增大。由于北方降水偏少,容易发生干旱,如2002年华北、黄淮部分地区出现夏秋连旱,2006年中东部大范围秋旱,2018年秋季黄淮、江淮等地阶段性干旱等。 据国家气候中心预测,在厄尔尼诺发展加强背景下,预计今年夏季我国华东南部、华中南部、西南地区南部降水易偏多,发生洪涝的风险大;西北地区东部降水易偏少,发生气象干旱的可能性大。 具体预报 27日阴转多云,西南到南风3到4级,气温23℃到34℃; 28日多云,局部地区有时阴有阵雨或雷雨,偏南风3到4级,气温26℃到36℃; 29日多云有时阴有阵雨或雷雨,南到西南风3到4级,气温25℃到31℃; 30日阴转多云,西南风转东南风3到4级,气温25℃到30℃; 7月1日多云,北风转南风3到4级,气温23℃到34℃; 2日多云,偏南风3到4级,气温26℃到34℃。 连云港海区: 27日阴转多云,南风5级阵风6到7级; 28日多云,西南到南风5到6级阵风7级。

来源:综合新华社、中国天气、江苏气象、连云港天气等

总值班: 吴弋 编辑: 马静静

来源: 连云港发布